波打ち際での小さなアタリにワクワクしながら、もっと釣果を伸ばしたい…そんな方へ。

この記事では、初心者でも安心して狙えるキス釣りでちょい投げの距離の目安やコツを、体験談を交えてやさしく解説します。

- 初心者でも釣果を出しやすいキス釣りでちょい投げの距離の基本と理由

- 状況に合わせたオモリや仕掛けの選び方と活用ポイント

- サーフでの立ち位置や投げ方など、距離を活かす実践テクニック

- 時間帯や潮の動きなど、釣果を左右する環境条件の見極め方

キス釣りでちょい投げの距離の基本知識と初心者が押さえるべきポイント

ちょい投げ釣りは遠投しなくても釣果が期待でき、距離感と道具選びを押さえることで初心者でも十分楽しめます。ここでは基礎と失敗しないコツを紹介します。

- ちょい投げ距離とポイントの選び方

- オモリの重さと使い方

- サーフでの立ち位置と狙い方

- 距離を伸ばすためのタックル選びのコツ

- 適したリールの種類と特徴

- ラインの太さと素材の選び方

ちょい投げ距離とポイントの選び方

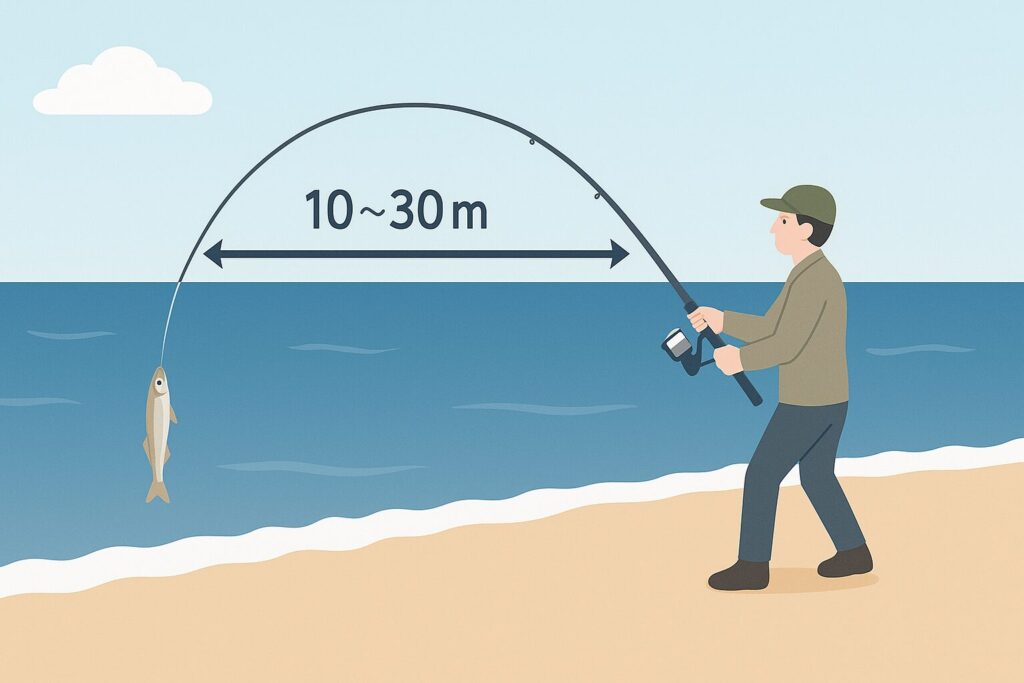

ちょい投げでキス釣りをはじめるなら、「岸から10~30mの範囲を狙う」ことが最も効率が良く、初心者でも十分な釣果が期待できます。

この距離は、的確にポイントへ仕掛けを投げ込め、岸近くの砂地に居ついたキスを確実に狙える範囲です。

ポイント選びのコツも押さえよう

- 砂地の変化がある場所を優先:波打ち際のかけあがりや、捨て石周辺・沈み根の近くは、キスが餌を求めて集まりやすく実績も高い場所です

- 適度な水深と流れのある川の湾曲部:河口や河川の湾曲部の外側などは、水の流れが生まれる変化点で魚が集まりやすいです。

- 内湾やワンドエリアの落ち着いた水域:向かい風を避けられる場所や、安定した水中環境のエリアは、キスが滞留しやすくアタリが取りやすい好ポイントになります。

こうした「ちょい投げ距離(10~30m)」に加えて、「地形や水質の変化があるポイント」をしっかり見極めることで、初心者でも効率よく高確率でキスを釣りやすくなります。

もし遠投に挑戦する際も、まずはこうした近距離のポイントで基礎を固めることがおすすめです。

オモリの重さと使い方

キス釣りのちょい投げで最も重要なのは、ロッドの適正負荷内で底が取れるオモリ号数を選ぶこと。

通常、砂浜や堤防では3〜8号(約10〜24g)が基本とされ、状況に応じた調整が必要です 。

信頼できる基準として:「1号=3.75g」ルール

釣り情報サイトによれば、「1号=約3.75g」を基本として、水深1mにつき1号を目安に選ぶ方法が紹介されています。たとえば水深5mなら5号が目安です。

ただし、潮流が速い場合や底取りが困難なときには、重めを選ぶ柔軟さも必要です 。

筆者経験と器具への配慮

重いオモリは飛距離や沈下速度がアップする反面、キスのアタリが分かりにくくなったり、竿の破損リスクも高まります。

そのため、竿には必ず「適正オモリ負荷」が明記されており、これを超える号数の使用は控えるべきです。

実践に合った選び方のポイント

- 基本:3〜8号(約10〜24g)でスタートし、底取りが難しい場合は段階的に号数アップ 。

- 潮流が速いときや、遠投したいときは、より重めの号数(例:10号〜15号)を検討。

- 軽いオモリほど感度が良く、キスのアタリを繊細に拾いやすい傾向があるため、場に応じてバランスを取ることが重要です。

\ 人気のちょい投げオモリ /

サーフでの立ち位置と狙い方

サーフでちょい投げキス釣りに挑む際は、地形や水流の変化がわかりやすい干潮時のエントリーと、波打ち際から順に手前→沖へ探る立ち位置の選び方が、初心者でも釣果アップの近道となります。

干潮時の地形把握が釣り座選びのカギ

実際の釣り場では、干潮時に砂地のカケアガリ(水道や筋状の浅瀬)が見えるようになるため、そこに立ち位置を構えることで、満ち潮に変化する前後の状況に対応しやすくなります。

地形変化がキスの付き場となり、釣果安定にも繋がります。

まずは波打ち際(近投)から探るのが基本

ベテランの実例でも、遠投より「まず波打ち際を攻める」ことが釣果を大きく左右する鉄則とされています。波により砂中のゴカイが水中に浮き、キスの活性が高まるからです 。

変化のある地形を効率よく探る

サーフで釣果を伸ばすには、「手前の波打ち際 → カケアガリや藻・石などの障害物周辺 → 筋や水道などの流れの通る場所」と順に探るのが効果的です。

特に流れがある場所は、仕掛けに張りが出てアタリの乗りが良くなる実例も確認されています。

立ち位置を微調整しながら探り続ける柔軟さも重要

釣り場では、魚の群れの位置に合わせて数メートルずつ立ち位置をズラすだけで釣果が変わることがあるため、釣れ続けるときでも微調整を怠らないことが推奨されています。

距離を伸ばすためのタックル選びのコツ

ちょい投げでも少し余裕を持って仕掛けを飛ばしたいなら、ロッドの長さ・硬さ、対応オモリ号数、ライン素材・構造を総合的に判断して選ぶことが飛距離アップの近道です。

以下に、釣果にも直結するタックル選びのポイントを紹介します。

ロッド選び:2.4~3.3m(8~11フィート)・M〜MLクラスが基本

- 長さの目安

ちょい投げでは、2.4~3.3m前後のロッドが扱いやすく、適度な飛距離も期待できます。2.4~2.7mは初心者でも振り抜きやすく、3.0~3.3mは少し遠くまで狙いたい中級者にも向いています。 - 硬さの目安

遠投性とアタリ感を両立するには、ML(ミディアムライト)〜M(ミディアム)クラスのロッドがベスト。柔らかすぎると飛距離が出ず、硬すぎると弾かれてアタリが取りにくくなります。

本格的に遠投したい場合は4.0〜4.5mの投げ竿が用いられます。30号前後のオモリに対応し、100m以上の飛距離も可能ですが、扱いには熟練が必要です。

\ 人気のちょい投げロッド /

適したリールの種類と特徴

キス釣りの「ちょい投げ」で最も適したリールは、軽量・操作性・トラブルの少なさを重視したスピニングリール(2500〜3000番)です。

これらの条件を満たすことで、快適に釣りを続けられ、仕掛けのアタリも正確に感じ取れます。

主なポイント

- スピニングリールが最適

軽い仕掛けを扱う「ちょい投げ」において、バックラッシュなどのトラブルが少なく、初心者でも扱いやすいのはスピニングリールです。

両軸リール(ベイトリール)は巻き上げには優れていても、軽装仕掛けには扱いづらいため初心者には不向きです。 - 番手は2500〜3000番がベスト

このサイズは、軽量仕掛けにちょうどよい巻き糸容量があり、操作性と飛距離のバランスが良いため、キス釣りに最適です。特に2500番は軽さ、3000番は巻き取り速度に優れています。 - ドラグ性能は滑らかさ重視

キスは大物ではありませんが、予期せぬ引きや波の負荷に対応するため、滑らかに糸が出るドラグが安心です。粗悪なドラグは突然の糸出しが発生し釣りの安定を損ねるため、信頼できるメーカー製が望ましいです。 - ギア比はノーマルまたはローギアが最適

キス釣りではゆっくり巻きながらアタリを取る必要があるため、ハイギアよりも巻きスピードが抑えられるノーマルやローギアのほうが適しています。 - 高級モデルよりコスパ重視でOK

ちょい投げ釣りにおいて、エントリーモデルでも十分な性能を発揮します。価格は5,000〜15,000円前後で十分満足でき、汚れを気にせず使える実用品として最適です

\ 人気のちょい投げリール /

ラインの太さと素材の選び方

ちょい投げ釣りにおいては、ラインの素材と太さの選択が釣果と扱いやすさを大きく左右します。

使用するラインにはそれぞれ特徴があり、初心者から上級者まで「ナイロンとPEを段階的に使い分ける」ことが基本です。

- ナイロンライン(2~3号)

初心者に最適で、扱いやすくトラブルが少ないのが大きなメリット。2号(約8 lb)は軽量オモリや障害物の少ない釣り場に向いており、3号(約12 lb)は強度と耐久性が欲しい場面に適しています。 - PEライン(0.8~1.5号)

慣れてきたらステップアップとしておすすめ。ナイロンの半分ほどの太さでOK、飛距離が伸び、感度が格段に向上します。たとえば 0.8~1.0号 は堤防やサーフでも使いやすく、飛距離と強度のバランスも優れています。 - PEライン(0.4~0.6号)

超遠投や強風時にはさらに細いラインが有効です。摩擦や風の影響が少なく、飛距離アップに直結します。ただし、細くなるほど強度は下がるため注意が必要です。

\ 人気のちょい投げライン /

キス釣りでちょい投げの距離を最大限活かす実践テクニックと環境条件

釣果を伸ばすには道具だけでなく、環境や潮の動きに合わせた工夫が必要です。ここでは実践で差がつくテクニックを紹介します。

- 手軽に実現できるちょい投げセット

- 仕掛けのおすすめのタイプと特徴

- 時間帯のおすすめ

- 潮の動きが与える影響

- よくある質問と答え

手軽に実現できるちょい投げセット

ちょい投げ釣りを初めて楽しむなら、ロッド・リール・仕掛け・オモリがセットになった“オールインワンパック”が最も手軽で安心です。

3,000~4,000円前後で購入でき、釣具選びに悩む時間を省けるうえ、必要なものがすべて揃っているのが魅力です。

初心者向けのセットは短めロッド(約1.8m)+軽量リールを中心に構成されており、扱いやすさが抜群です。

仕掛けやオモリもセットになっているため、エサさえ用意すればその日にすぐ釣りを始められる手軽さがあります。

\ 人気のちょい投げセット /

仕掛けのおすすめのタイプと特徴

キス釣りの「ちょい投げ」に最適な仕掛けは、天秤仕掛けと胴付き仕掛けの2タイプがあり、それぞれに明確なメリットが存在します。選び方のポイントを押さえることで、初心者でも効率よく釣果を得られます。

天秤仕掛け(L字型アームあり)

仕掛け上部にオモリを取り付けた構造で、投げた際に仕掛けの絡みが少なく、海底で水平に流れるのでキスの自然なアタリを誘いやすいタイプです。

また、アームがクッションとなり、餌の吸い込みもスムーズになります。これはキス釣りで非常に一般的かつ実績ある構成です。

胴付き仕掛け

オモリが仕掛けの下側に付く設計で、上下の動きがダイレクトに伝わるため、風が強い状況や感度を重視したいときに有効です。

五目釣りやカワハギ釣りでも使われる汎用性の高いタイプで、キス釣りでも使える選択肢として押さえておきたい構造です。

時間帯のおすすめ

キス釣りの「時間帯」は、釣果を大きく左右する重要な要素です。以下の調査結果をもとに、わかりやすくご紹介します。

朝夕のマヅメ時が断然狙い目

キスは全体的に朝・夕方の薄暗い時間帯、つまり「朝マズメ」や「夕マズメ」に活性が高まり、浅場に寄ってきてエサをよく食べる傾向があります。これは、警戒心が薄れ行動的になるためで、数釣りチャンスです。

実際、「朝マズメは数釣り向き」で、「夕マズメは大型が狙える」との実体験も。

昼間も条件が合えば安定して釣れる

昼間は視界が良く、仕掛けの扱いやすさや安全性の点で特に初心者にはおすすめです。また、曇りや潮の動きがある日は、昼でも釣果が期待できるとされています。

実際、一部では「日中の安定した釣果」が得られるケースも多く、エサや仕掛けの工夫次第で数を伸ばせる傾向があります。

夜釣りは大型狙いに最適、ただし難易度アップ

夜の静かな環境下ではキスの警戒心が下がり、大型と遭遇する確率が上がるという報告があります。置き竿スタイルでじっくり待つのが有効です。

ただし、暗くなるため安全面や仕掛けの操作には注意が必要で、初心者にはややハードルが高めです。

▼時間帯について詳しくはこちらの記事で解説しています。

キス釣りの釣れる時間帯別に徹底解説!朝マズメと夕マズメどっちが狙い目?

潮の動きが与える影響

キス釣り(ちょい投げ)において、潮の動き(潮流や満ち引き)は釣果を大きく左右する重要な要素です。効果的な釣りのタイミングと狙い方をわかりやすく解説します。

活性が高まるのは「上げ潮(干潮→満潮)」のタイミング

キスは「干潮から満潮へ向かう上げ潮」のタイミングに活発に餌を食う傾向があり、この潮位変化時を狙うのが最も効率的です。

特に、「潮が動き始める直前・直後」や「満潮前後3〜4時間」のタイミングは“ゴールデンタイム”とされ、多くの釣り人が良好な釣果を報告しています。

潮が動かないと釣れにくい

実際に、多くの釣り人が「潮が動いていない状況ではアタリが極端に少ない」と語っています。つまり、潮止まりの時間帯は避けるべきです。

▼潮と釣果の関係についてはこちらの記事で詳しく書いています

キス釣りは潮で釣果が激変!潮回りと潮止まりがカギを握る理由とは?

よくある質問と答え

- 昼間でもキスは釣れますか?

-

はい、潮が引いても水深がある場所であれば、9時以降や昼間も釣れます。むしろ、夕方のほうが暑さを避けられ、大型が狙いやすい場合もあります。

- ウキ釣りと天秤仕掛け、どちらが良いですか?

-

ウキ釣りは仕掛けが底に引っ掛からず、魚への違和感が少ないうえ、餌の沈み方も確認できるため、活性が高い場合に効果的です。

天秤仕掛け(ちょい投げ)は仕掛けが動かないため、放置するだけで自然な釣りができ、オートマチックに掛かることも。釣り場の状況や好みに応じて使い分けが推奨されます。

- 置き竿の合わせはどうすればいいですか?

-

ちょい投げの場合は、最初の小さなアタリでは合わせず、2回目のしっかりした“本アタリ”を待ってから合わせるのが基本です。その方がハリ掛かりの確率が高まります。

まとめ キス釣りでちょい投げの距離

ここまでの内容を簡単にまとめると、ちょい投げでのキス釣りは遠くへ飛ばす力よりも、狙う距離や場所選びが大事だと感じます。

実際、僕も10〜30mの範囲を丁寧に探ったほうが、むやみに遠投したときよりずっとアタリが多かったです。道具や投げ方ももちろん大切ですが、自然の条件を読む力が釣果につながります。

ポイントを絞ると以下の通りです。

- 狙う距離は10〜30mを基準に、砂地やかけ上がりを重点的に探る

- オモリは3〜8号を中心に、潮や風で号数を柔軟に調整する

- サーフでは干潮時に地形を確認し、波打ち際から順に探る

- ロッドやリールは軽量で扱いやすく、感度と飛距離のバランスを重視

- 時間帯は朝夕のマズメや潮の動き出しを逃さないようにする

こうした基本を押さえておくと、初心者でも安定してキスの顔が見られるはずです。僕も最初は釣果ゼロの日が続きましたが、距離や立ち位置を意識し始めてから、数も型もぐっと良くなりました。

ちょい投げは気軽に始められるのに奥が深い釣りなので、季節や場所を変えて何度も試してみると、その魅力がどんどん広がっていきますよ。

参照元